主なポイント

- OCRの限界は今もなおドキュメント処理の課題として大きな障壁となっています。最先端のエンジンであっても、手書き文字、品質の低いスキャン、装飾的なフォントの読み取りは苦手であり、重要なデータの最大36%が高度なパース技術がない場合失われます。

- 固定テンプレートはレイアウト変更に非常に脆弱であり、ParseurのようなAI搭載パースプラットフォームはレイアウト変更に自動適応するハイブリッド型ソリューションにより、ワークフローの停止や再作業を大幅に削減します。

- 重要項目の抽出ミスは、ラベルの不統一やコンテキストより位置への過度な依存が原因。AIベースの内容認識型抽出によって、多様な書類タイプでも抜けなく項目抽出が可能です。

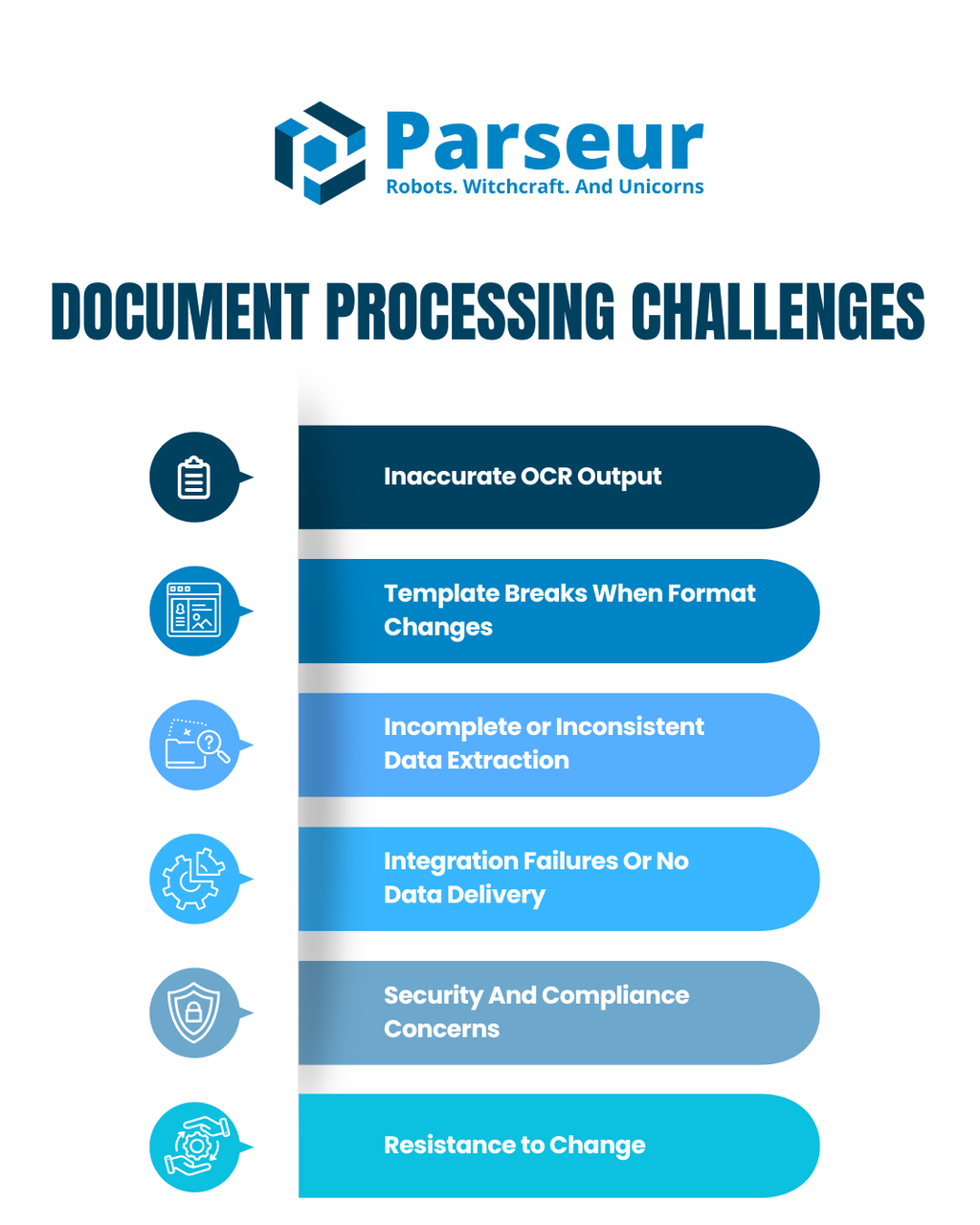

ドキュメント処理を自動化すれば、手作業の負荷を大幅に削減し、精度も大きく向上します。しかし多くの現場で経験しているように、自動化にはいくつもの壁が立ちはだかります。

OCRの誤認識やテンプレートエラー、連携ミスなど、ドキュメントマネジメントの課題が解消されない限り、ワークフローの自動化は十分に効果を発揮できません。

File Centerによると、2025年のM-Filesレポート(FileCenter.com参照)では、書類の承認やレビューに関して66%の企業が大きな課題を感じているとされ、その要因の多くは紙ベースの署名処理やマニュアル作業によってワークフローが長期化し、コラボレーションの複雑化も招いている点です。ドキュメントワークフローの非効率さが、自動化と業務効率の大きな障害であることが浮き彫りになっています。

幸いにも、多くの課題には現実的で効果的な解決策があります。

この記事では、よくある5つのドキュメント処理の課題について、原因や発生理由、そしてすぐに実践できる効率的な解決法を紹介します。各ポイントを押さえて、長期的な業務効率化を実現しましょう。

ドキュメント処理の基礎から知りたい場合は、「ドキュメント処理とは?」もおすすめです。

課題1:不正確なOCR出力

光学式文字認識(OCR)は、ドキュメント自動化の中核技術の一つです。つまり、スキャンした書類を「読む」ことで、構造化データへ変換する役割を持っています。しかし、強力なはずのOCRも現場では期待通りに機能しないことが珍しくありません。誤認識によるデータミスや遅延、手作業の増加といった連鎖的な問題が発生します。

多くの現場では「OCRがどんなスキャン書類も自動で正確にデータ化してくれる」と期待しがちですが、現実には書類がぼやけていたり傾いていたり、珍しいフォントや手書きメモが混ざっているとエラーが頻発します。人間には読める内容でも、実際のOCRでは記号化、抜け、レイアウト崩れにつながります。

問題点:

OCRの出力が不正確(読めない文字、欠損、変な記号、項目ずれや書類の一部が抜けてしまうなど)で、以降の自動処理や業務に支障をきたす場合があります。

主な原因:

- 低品質なスキャン: 低解像度やぼやけ、不自然な傾き、影やノイズがあると、OCRエンジンは正しく判読できません。

- 特殊・装飾フォント: 標準的でない書体やデコラティブなフォントは、多くのOCRエンジンで誤認識が増えます。

- 手書き文字・スタンプ・注釈: 手書きや印鑑・注釈は、デジタル印刷と違ってパターン認識が難しいため、精度が低下します。

解決策:

- 画像の事前処理: リサイズ、コントラスト調整、傾き補正などでスキャン品質を高めることでOCRの精度を大幅に向上できます。

- 高性能なOCRエンジンの活用: ParseurやTesseractなどの高度なOCRツールに組み込まれたAI機能の活用も有効です。

- レイアウト認識の訓練: 書類のパターンや構造を指定したり、その業務に期待される特徴を学習させることで誤りが減りやすくなります。

最新のOCRシステムでも、印刷された綺麗な書類なら認識精度は約80~85%ですが、手書きや品質の悪い書類では平均64%と大幅に低下します(Octaria参照)。このような出力品質のばらつきが原因で自動化ワークフローに阻害要因が生まれ、最終的には手直しの手間が発生します。

結局のところ、OCRの精度は与える書類の品質に大きく依存します。より良いスキャン、強力なツール、前処理の徹底に投資することが精度向上と業務効率の決め手となります。

課題2:テンプレートのレイアウト変更による失敗

テンプレートは書類の形式が一定しているときには非常に有効で、高速かつ高精度なデータ抽出が可能です。特に請求書やレシート、納品書など定型フォーマットで威力を発揮します。しかし、現実の現場では書類レイアウトが突然変わることが多く、ベンダーがカラムを入れ替えたり項目名を変更したりするだけで、テンプレートが利用不能に陥ることも。

ほんの小さな変更でもテンプレートが壊れ、ワークフローがストップして都度パースルールを修正する手間とプレッシャーがのしかかります。

問題点:

昨日まで使えていたテンプレートが、ベンダーによる些細なレイアウト変更だけでデータを抽出できなくなる場合があります。

主な原因:

- 静的テンプレートの位置依存: 構造が少しでも崩れると、正しい項目を特定できなくなります。

- 手動ルール・ハードコーディングの限界: 手作業ルールは僅かな変化に追従できません。特に複数ソースからさまざまな書類が届く場合は破綻しやすいです。

- レイアウト変化への追従性不足: 多くのルールベースシステムでは、予備的な検出ロジックや自動適応力がありません。

解決策:

- ハイブリッドまたはAI駆動パースへ移行: 内容やラベル、コンテキストを見て抽出するため、固定位置に依存しません。

- 可変フィールド/スマートゾーン: テキストの位置や間隔が変わっても自動対応できます。

- Parseurの活用: テンプレートとAIを組み合わせてパターンを検出。レイアウトが変わってもワークフローが止まりません。

Accentureのようなグローバル大手ですら、社内請求書システムの事例で、請求書リクエストの最大30%がテンプレート非対応により初回処理失敗という問題に直面しました。

テンプレートの破綻時は、原因調査や再処理に多くの時間とマンパワーが取られ、ワークフローの遅延や生産性低下、さらには自動化への信頼感そのものが損なわれます。より柔軟なパース方針を導入すれば、書類の細かな違いにも対応でき、安定的な自動化を維持できます。

課題3:不完全・不揃いなデータ抽出

書類のOCRは成功しても、「必要な項目を安定して抜き出す」ことは依然として大きな課題です。特に以下のような場合にエラーが多発します。

- 書類ごとに項目ラベルが異なる(例:「支払額」 vs 「合計」など)

- 同じデータが複数の異なる文脈に現れる場合

- フォーマット依存度の高い抽出ルールに頼っている場合

物流・保険・金融など多様な書式が混在する業界では、データ抜け・誤分類・登録ミスにつながりやすいです。

主な原因:

- パース側の設定不足: OCR自体が正しく読んでも、パースツールがその項目抽出を指示されていなければスルーされます。

- ラベル名の不統一: 「顧客」「カスタマー」「購入者」などラベル表現の違いがルール型パーサーを混乱させます。

- 配置やグルーピングのばらつき: フィールドがいつもの場所になかったり、他項目とまとめられていると検出が難しくなります。

解決策:

- ラベルバリエーションの網羅登録: 主要項目名の多様な表記揺れをあらかじめマッピング。

- AI・キーワード認識パース: 文脈や内容で項目推定し、位置依存から脱却。

- フォールバック検出ロジック: 信頼度が基準以下の場合は通知・要確認などの安全策も併用。

- AI解析×ルールベース併用のプラットフォームを選べば、不揃いなフォーマットにも強くなります。

何度も手直しや再解析が必要なら、いまの運用体制を見直すサインです。項目認識の賢さと、確認・検証ロジックを強化すれば手動修正の手間は大きく減ります。

課題4:システム連携失敗・データ未達

Google SheetsやCRM、会計ソフトなどへの自動転送に依存している現場では、最終段階でのデータ未達が大きな悩みです。

抽出までは問題なくできていても、最後のステップでエラーが起こればすべてが台無し。WebhookエラーやAPIミス、連携プラットフォーム不調など、理由は様々でも「データが届かない」という結果は同じです。

問題点:

データ抽出には成功しているのに、スプレッドシートやDB、連携アプリまで届かずワークフローが分断されます。

主な原因:

- Webhook URLの誤設定やミスによりペイロード未達

- ZapierやMake等の外部連携サービス側のタスクスキップや遅延・ルーティングミス

- APIの制限(レートリミット)、フォーマット違い、不正なトークンなど

- Webhookタイムアウト

解決策:

- 運用開始前にサンプル書類で連携フロー全体をテストし、データ流れやマッピング・結果到達を確認

- Parseurのように再送信・配信監視機能を持つツールを採用し、トラブル時には自動でリトライ

- 問題発生時に通知されるようアラートメールやWebhook監視も実装

IRJMetsの調査では、1,240件の自動化プロジェクトのうち41.7%の連携失敗原因がドキュメントフォーマットの不統一やデータ変換ミスに起因するといいます。

連携失敗は、抽出したデータを利用できない断絶状態を生み、抜け漏れ確認や再処理、ダブルチェックといった手戻りで自動化の価値が下がってしまいます。

課題5:セキュリティおよびコンプライアンス上の懸念

医療・金融・物流など規制が厳しい分野では、データ保存・転送・アクセスについて厳密な制御が求められます。GDPR、HIPAA、SOC 2など規格に未対応なツールは、法的・信頼性リスクにつながります。

個人情報(PII)や医療データ・顧客財務情報の誤った管理は法令違反や事業リスク拡大につながります。現場・企業は自社の基準や規制要件を満たすことを求められます。

問題点:

プライバシー対策やクラウド保存、法令遵守への不安から自動化ツール導入に踏み切れない現場が出やすいです。

主な原因:

- データ保存場所や暗号化状況に関する不透明さ

- ベンダー側の認証・基盤セキュリティの情報が不十分

- GDPR、HIPAA、CCPAなど地域規制で定められたデータ管理要件への対応不安

解決策:

- SOC 2/ISO 27001/HIPAA認証済みで堅牢なクラウド基盤のある管理プラットフォーム利用

- 通信と保管の両方でエンドツーエンド暗号化・細やかなアクセス権管理つきであること

- 地域別データホスティング(EU限定やUS限定対応等)可能なものを選ぶ

- Parseurのように、99.99%稼働率・再送信体制・セキュリティ運用が明確なツールを活用

2024年のIBMデータ侵害コストレポートでは、世界のデータ侵害平均コストが4.88百万ドルに上昇(前年比10%増・パンデミック以降最大幅の上昇)。不十分なデータ保護による財務リスク拡大が鮮明です。自動化導入時は、“堅牢なセキュリティ&コンプライアンス”を最優先しましょう。

課題6:現場の変化抵抗

どんなに高機能な自動化ツールがあっても、最後は「人」の要素がカギです。現場が新システムに信頼や納得を持てなければ、非効率な従来手法にとどまりがちです。自動化導入が「脅威」や「手間増」と捉えられると、抵抗感が強くなります。

問題点:

自動ドキュメント処理を導入したのに、従業員がデータのコピペやメール転送等の手作業のまま。ROI達成が遅れ、非効率やバラツキも増え、本来の自動化が活かされません。

主な原因:

- 現場の巻き込み不足: 検討・テスト時に利用現場の声が反映されておらず愛着が生まれない。

- 雇用不安: 「自動化=人員削減・仕事消失」と受け止められてしまう。

- 教育やサポートの不足: 新ツールの使い方やメリットが現場に十分伝わっていない。

- IT疲れ・ツールへの不信: これまでの複雑なシステム導入や失敗経験から、次の新ツールにも距離感が生まれる。

解決策:

- 導入初期段階から現場参画を促し、意見を積極反映。新ワークフロー設計に関与してもらうことが採用率向上の近道。

- 各役割に合わせたデモ・OJT・トレーニングを用意し、難しく感じさせずスムーズな習得を目指す。

- 自動化の役割を「脅威」ではなく「サポート役」として認識。単純作業を肩代わりし、分析や意思決定・創造的業務に集中できるようになると共有する。

- 部分的な成功や省力化の実例を積極的に社内共有し、信頼感とモチベーションを育てる。

- 直感的なUI、分かりやすいマニュアル、迅速サポートが得られるツールを選ぶ。使いづらさや混乱こそが最大の抵抗要因だからです。

現場定着には時間・粘り・継続的なコミュニケーションが必須ですが、「自動化で仕事がラクになった」と一度実感できれば、積極的な受け入れと業務への浸透が進みます。

ドキュメント処理の課題解決は正しい基盤から

ドキュメント自動化は、業務高速化・ミスの削減・スケールアップを実現します。ただし普遍的な課題を正面から解決することが、その価値最大化の大前提です。OCRの限界やテンプレートの脆弱性、連携不調やコンプライアンス上の不安などは、見過ごせば自動化効率をじわじわと侵します。

朗報なのは、こうした課題の多くは「技術的な行き詰まり」ではなく、「アプローチ刷新のサイン」だということ。

Parseurのような最新ソリューションなら、AI駆動パース・柔軟テンプレート・シームレス連携・エンタープライズ級セキュリティを一つのプラットフォーム上で提供。請求書・契約書・物流書類など幅広い業界ニーズにノーコード&低メンテナンスで対応できます。

よくある質問(FAQ)

ドキュメント処理によくあるご質問をまとめました。

-

なぜOCRが失敗するのでしょうか?

-

OCRが失敗する主な理由は、スキャン品質の低さ、特殊フォントや手書き文字の存在です。低解像度・影・傾きはOCRエンジンを混乱させます。前処理で画像の品質を高めたり、AIベースの強化技術が組み込まれた高度なOCRツールを選ぶことで精度改善が期待できます。

-

抽出データが不正確な理由は?

-

抽出精度が低い主な原因は、テンプレートがフォーマットに強く依存していることです。項目ラベルのちょっとした変化や移動で抽出モレが起きやすくなります。また、複数ソースの多様な書類タイプに対応できず抽出失敗も起こりがちです。文脈認識型パースやスマートゾーン技術の活用で、こうした課題を緩和できます。

-

壊れたドキュメントテンプレートはどう直す?

-

まずはドキュメントのレイアウト変更有無を確認しましょう。変更があればテンプレート修正、もしくはコンテキスト認識AIを使ったハイブリッド方式への切り替えが有効です。Parseurのようなツールなら、テンプレートと機械学習を組み合わせた適応型パースで、小さな変更にも柔軟です。

-

自動化ツールはセキュリティとコンプライアンスを担保できる?

-

可能ですが、すべてのツールが同等ではありません。セキュアなクラウド基盤、暗号化、地域別のデータホスティングを備えたプラットフォームを選びましょう。SOC 2やISO認証がGDPR、HIPAAなどといった規格準拠の目安になります。Parseurは99.99%稼働率・強固なアクセス制御といったセキュリティ自動化にも対応しています。

最終更新日